海因里希·伊格纳兹·弗朗茨·冯·比伯:神秘奏鸣曲

海因里希·比伯 (Heinrich Biber) 的神秘(玫瑰经)奏鸣曲与巴赫的无伴奏小提琴音乐一起,是巴洛克小提琴曲目中最具挑战性的作品之一,他对这种乐器的实验即使在今天也是独一无二的。作为一个集合听到,他们具有惊人的力量和深深的情感。

作为 17 世纪最伟大的小提琴家之一,比伯不仅为自己的乐器创作了前卫音乐,还为许多大大小小的合唱作品创作了作品,这些作品直到最近才开始受到应有的关注。他的合唱作品包括弥撒、安魂曲、颂歌和其他作品,其中一些是他那个时代最宏伟的教堂音乐。(他的一个多声合唱弥撒被分为 53 个声部评分!

海因里希·比伯 (Heinrich Biber) 于 1644 年出生于波希米亚,职业生涯早期曾在格拉茨和克罗梅日什(今捷克共和国)的宫廷工作,但从 1670 年代到他生命的尽头,他受雇于萨尔茨堡的大主教宫廷。在那里,他晋升为 Kapellmeister 并最终被皇帝授予贵族头衔。

《神秘奏鸣曲》仅存于一份可追溯到 1670 年代的手稿副本中。这是一本复制精美的卷,包括 15 首奏鸣曲和一首无伴奏小提琴的结尾。15 首奏鸣曲中的每一首都描绘了玫瑰经的一个奥秘,并在手稿中与匿名版画配对,描绘了耶稣或玛丽生活中的适当插曲。结尾的《帕萨卡利亚》通常被认为是巴赫之前最伟大的无伴奏小提琴作品,它描绘了守护天使带领孩子的雕刻。

与念珠的口头祈祷一样,十五首奏鸣曲分为三组,每组五首——五组欢乐的奥秘、五首悲伤的奥秘和五组光荣的奥秘。这些作品的创作场合本身就是一个谜,尽管它们可能是在 10 月份演奏的,那是献给玫瑰经的庆祝活动。对玫瑰经的虔诚在当时的欧洲尤为普遍,萨尔茨堡有一个玫瑰经兄弟会,比伯的雇主马克西米利安·甘道夫大主教是该兄弟会的成员。在向大主教发表讲话时,比伯将他的收藏献给了“十五个神圣的奥秘,您如此热切地推广这些奥秘”。

奏鸣曲并没有以任何明显的方式讲述耶稣和玛丽的生活故事。虽然偶尔会有音画描绘戏剧性的时刻,例如天使翅膀的颤动、钉子的敲击或地震,但一些听众想知道,一些作家猜测奏鸣曲究竟如何与它们的奥秘相关。例如,为什么有时会在故事的悲伤部分中间出现舞蹈或精湛的段落?这些奏鸣曲中有一些是从早期为其他场合创作的作品改编而来的吗?音乐不是明确地讲故事,而是似乎为我们提供了反思的时刻,让每个听众都能找到自己的意义。

有趣的是,痛苦的《受难》奏鸣曲(第 10 首)在几年后被改编成世俗版本,标题与时事有关,即维也纳围城战,而不是耶稣受难。

Biber 的技术实验

像 Biber 这样的演奏家会创作出技术上具有挑战性的音乐,这也许并不奇怪。然而,这些奏鸣曲远远超出了正常的精湛创作。Biber 指示小提琴家以不同于传统调音方式的方式调整琴弦,这样就不会有两首奏鸣曲的琴弦调到同一组音符。

这种 “untuning” 或 scordatura 的效果不仅在于小提琴手可以演奏通常在小提琴上不可能的和弦,更重要的是,乐器在每首奏鸣曲中产生不同的共鸣。将琴弦调高会在乐器上产生更大的张力,而将其中一些琴弦调低会使其不那么明亮。当琴弦被调到特定键的音符时,该键听起来更共鸣,因为空弦与该键中的音符共鸣。

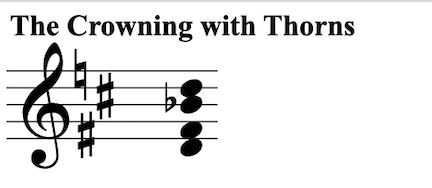

对于演奏者来说,每首奏鸣曲都有不同的调音一开始可能会让人迷失方向,不仅因为手指需要在琴弦上略有不同的地方按下,还因为她正在阅读和指法的许多音符并不是真正发声的音符。例如,在某些奏鸣曲中,写成大跳跃的音符实际上听起来可能很接近;而且,如下所示,一些调音会产生奇怪的调号,其中包括升号和降号。这意味着每首奏鸣曲的通常阅读音乐的惯例都发生了变化。

琴弦最极端的改变发生在 Sonata XI (The Resurrection) 中。在那首奏鸣曲中,中间的两根琴弦在琴弦盒中和琴桥后面相互交叉,因此人们可以真正地看到小提琴上的十字架。这将较细的 “A” 弦置于较重的 “D” 弦之下,不仅使琴弦在音高上而且在手感上都乱序。小提琴家花了数年时间学习在较低音域中较重的琴弦的感觉,随着琴弦的升高而逐渐变细,他们不得不调整自己的直觉,因为他们在和弦之间不按顺序平衡。

1.正常的小提琴调音。

2.较低的琴弦提高了整整一个音阶。创建 A 大调的空 5 度。

3.调 B 小调和弦。底部的 3 根弦有更多的张力,它们被提高了大 3 度。顶部绳子降低以减少张力。

4.底部串上一个台阶;top 字符串向下一个步骤。创建 D 的空 5 分音符。

5.空弦形成 A 大和弦。顶弦调得很低。

6.这些奏鸣曲中最不和谐的调音。为“悲伤的奥秘”的开始创造了一种新的、黑暗的声音。底部琴弦升起;这四首歌都调到了 C 小调音阶的音符。

7.F 大调和弦。凸起的底部琴弦极度紧张。上弦比其他奏鸣曲低(即更松弛)。

8.形成 Bb 和弦。比任何其他奏鸣曲都更强的底弦张力:提高五度,这样小提琴就不能在 D 以下演奏。上弦降低。

9.调到 A 小调和弦。底部琴弦提高了 4 度,在低音中产生了相当大的张力。前两根琴弦调音正常。

10.接近正常的小提琴调音。只有最上面的琴弦被降低一个音阶,使声音变暗,并将空弦放在 G 小调的调内。

11.中间的两根琴弦在钉框和琴桥后面交叉,代表一个十字架。D 弦听起来更高,A 弦听起来更低。(见上面的注释。

12.调 C 大调和弦。底部琴弦调得非常高,处于张力之下。顶弦很低,声音的张力较小。

13.空弦形成明亮的 A 大调和弦。

14.所有音符均为 D 大调音阶。底部的两根琴弦升高了一个音阶,顶部的琴弦降低了一个音阶。

15.所有音符都是 C 大调音阶。前三根弦降低了一个音阶,产生了更少的张力和更丰富的声音。

16.回到正常的小提琴调音,自第一组奏鸣曲以来就没有听到过。